…eine echte Entdeckung…sogar in Fachkreisen kaum bekannt…Pionierarbeit der Kunsthalle…Künstlerinnen (…) für ein großes Publikum wiederentdecken… Dank für die Entdeckung und Erforschung

…sie geriet in Vergessenheit…und verstarb unbemerkt … (Auszüge des Ausstellungskatalogs)

Vorschauen sind smarter als Rückblicke, die häufig melancholisch stimmen. Dieser nicht. Ich setze weiterhin auf Wunder. Denn ich mag Wunder. Zuweilen erscheint das Schöne plötzlich und unerwartet und verändert alles zum Besseren. So war es 1986 im Kunsthistorischen Seminar bei F. Gross über „die Künstler des Surrealismus“. Der Zufall hatte die Doktorandin I. Schulz herbeigeweht, die über Meret Oppenheim promovierte und nun im Hauptseminar auf der Suche nach interessierten Gesprächspartnern war. Ungläubiges Erstaunen, dass nicht eine einzige weibliche Künstlerin Gegenstand der akademischen Vermittlung sein sollte. Aber durch ihr beharrliches Insistieren, die prinzipielle Aufgeschlossenheit des Seminarleiters und einen Ausbruch an Forschungsfuror auf Seiten der StudentInnen wurde das „Surrealistinnen-Seminar“ denkwürdig.

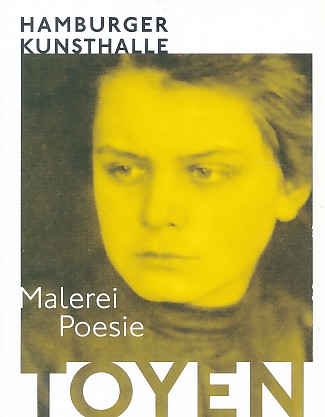

Die feministische Revolte fand heraus, dass es ca. 45 Künstlerinnen gab, die im weitesten Sinn dem „Surrealismus“ nahestanden, Davon wurden 10 näher untersucht (Leonora Carrington, Léonor Fini, Valentine Hugo, Lee Miller, Meret Oppenheim, Kay Sage, Dorothea Tanning, Toyen, Remidios Varo, Valentine Penrose).

Wir haben nicht nur Leben und Werk genauer erforscht. Auf der Metaebene ging es um das, was wir heute „Genderproblematik“ nennen würden. Akribisch wurden Namensnennungen und Bildmaterial gezählt, Prozentzahlen ausgerechnet, Beziehungsdiagramme erstellt, Sprachanalysen bei Erwähnung angefertigt, Kuratoren auf „frauengerechte“ Ausstellungstätigkeit hin geprüft. Auch die Zugänglichkeit von frauenerwähnender Literatur von Stabi bis Kunsthalle fand Eingang.

Kurz gesagt, die meisten Künstlerinnen waren 10 bis 15 Jahre jünger als ihre männlichen Kollegen, Gatten, Freunde und Geliebten. Sie stellten in der Mehrzahl erst ab den 1930er Jahren aus und fanden in den 1950er und 60er Jahren kaum mehr Erwähnung, als die Ausstellungstätigkeiten nicht mehr von den Künstlern, sondern von den Ausstellungs- und Museumsfachleuten ausging. Das „Kunstrecht“ der weiblichen Künstler wurde durch die Beziehung zu den älteren männlichen Persönlichkeiten und mittlerweile renommierten Surrealisten auf Gattin, Freundin, Geliebte und Muse stereotyp verkürzt. Bei Toyen lag der Fall etwas anders. Sie war älter als die anderen Frauen, stellte zu einem frühen Zeitpunkt mit den männlichen Mitstreitern aus, unterschrieb auch Manifeste und wurde – auch wegen ihres Pseudonyms – zuweilen als Mann identifiziert. Aber auch über sie war, trotz Bretons beständiger Anerkennung, kaum etwas zu finden. „Es kann nur Einen geben“, war offensichtlich die Marschrichtung der damals noch mehrheitlich von Männern verfassten Kunstgeschichte. Patriarchal geprägte Sichtweisen brachten auch geschlechterstereotypische Bewertungen der künstlerischen Leistung mit sich. Wenn die amerikanische Forschung mit Whitney Chadwick: Women Artists and the Surrealist Movement (1985) nicht gewesen wäre – wir hätten kaum etwas heraus bekommen.

Letztendlich konnten wir damals zusammenfassen, dass es vor allem die Kunsthistoriker und Kunstkritiker waren, die weibliche surrealistische Kunst aus dem kulturellen Fokus entfernten bzw. ignorierten. Künstlerinnen, wie auch Toyen „gerieten in Vergessenheit“. Dass 35 Jahre nach der studentischen Erforschung endlich eine große Toyenschau stattfindet, ist wundersam und sicher dem Beharrungsvermögen der Kuratorin zu verdanken. Nun hat sich in den letzten 35 Jahren, was die Rezeption weiblicher Künstler betrifft, vieles zum Besseren entwickelt. Es kommt wahre Freude auf. Bei Betrachtung des Feuilletons findet man zuweilen Vokabeln, die dem Wortfeld der Archäologie entstammen. Freudig saloppe Ausstellungsrezensionen in der Art wie „Künstlerin ausgegraben“ machen Hoffnung. Doch halt. Verschüttetes freizulegen ist nicht das Gleiche wie Vergrabenes ans Licht der Öffentlichkeit zu befördern.

Das Monopol auf Deutungshoheit ist damals wenigen und auch nur Männern überlassen worden, so dass die bejubelten „Entdeckungen“ gleichermaßen auch Leichen im Keller der patriarchalen Kunstgeschichtsschreibung sind. Und noch ein weiteres ist anzumerken: statt in Goldgräberstimmung zu verfallen und zu mutmaßen: „Wo diese Künstlerin ist, sind sicher noch mehr…“ ist das Gegenteil in der Rezeption der Fall: Toyen wird als „Ausnahmekünstlerin“ gehandelt, um ihre Exklusivität, auch monetär, sicher zu stellen. Aber was soll das peinliche Wort schon sagen? Es kann nur höchstens Eine geben? Meine wundervollen KulturspaziergängerInnen haben den einzig richtigen Satz dazu formuliert: Gundolf H. sagte, nachdem wir alle vor Stauen und Bewunderung platt waren: „Wo haben sie die denn die ganze Zeit über versteckt?“