Die Pandemie treibt die digitale Lebensweise unbarmherzig voran. Technikprofiteure können sich freuen, aber die Kulturbereiche sind in höchstem Maße analog aufgebaut und mit Unterbrechungen seit mehr als einem Jahr heruntergefahren und geschlossen. Vorwärts geht es in der Kunstgeschichte zur Zeit nur mit Videos zur Kunst oder Zoomzusammenkünften.

Gestern „war“ ich mit Kollegen zur Ausstellungspreview und Weiterbildung in der Kunsthalle und beim Motte-Kurs in Ottensen. Aber in Wirklichkeit zuhause am Schreibtisch. „Wirklichkeit“? Ein dehnbarer Begriff, der bei meiner Arbeit in höchstem Maße mit Orten zu tun hatte, wo Bilder – gut gesichert – an den Wänden hängen oder wo Menschen für kunstreflektierende Gespräche in einem Raum zusammen kamen.

Der Kunstdialog hat, was das Werkzeug betrifft, in meiner Arbeitserfahrung schon mehrere Pirouetten gedreht. An der Uni wurden noch Dias geschoben, in meiner Arbeitspraxis habe ich zu Anfang noch mit Folien gearbeitet und galt in der VHS – weil ich vor einigen Jahren – auf einen Beamer, Leinwand und Laptop bestand, als Speerspitze der technischen Innovation. Nun zoome ich. Aber kann soviel Veränderung noch gesund sein? Tja, Blickwinkeldialektik. In Abwägung zur Coronainfektion wahrscheinlich. Im Verhältnis zu meinem Arbeitsverständnis so gesund, wie jemand der dauerhaft Schluckauf hat.

Sicher gibt es nahezu alle Bilder und Designobjekte, Museen, Schlösser, Ausstellungen, Kunstkabinette und Galerien auch digital, aber eine Begegnung mit dem Original ist einzigartig und nicht austauschbar. Fremde Orte reizen und stimulieren die Aufnahmebereitschaft der Sinne. Man bewegt sich in Gerüchen und Geräuschen, nimmt Bilderrahmen, hallende Schritte, Wandfarben, Wächter und den Blick aus dem Fenster wahr. Man dosiert die Rezeption der Kunst im Tempo der eigenen Schritte und kann an einem guten Tag in einem stillen Museumsflügel in eine Kunsttrance geraten, die mehr Erkenntniswert abwirft, als manches Fachbuch. Doch sind auch Vorzüge digitaler Vermittlung zu vermerken. Die Wegeersparnis, eine gute Ausleuchtung der Objekte, sagenhafte Vergrößerungen per Regler und die Aussicht bei Schmuddelwetter zuhause bleiben zu können, haben eindeutig etwas für sich.

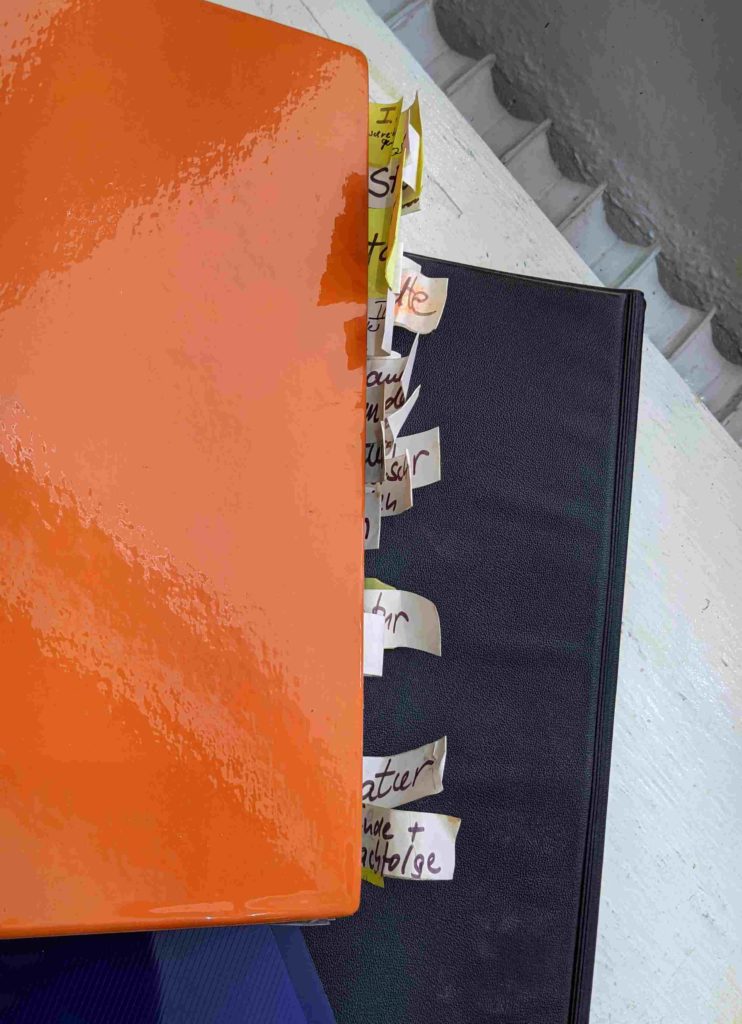

Auch die neuen Arbeitsmaterialien sind bestechend. Gerade wurde ein formschöner 2-Terabytespeicher, kleiner als mein Smartphone, ins Haus geliefert. Somit ist das Ende aller Hängeregister samt Stahlschränken, aller Billyweißregale samt Ordner eingeleitet. Nur die Frage wer das alles noch einscannt, steht im Raum… Dazu kommt eine gewisse emotionale Anhänglichkeit an die vertrauten Arbeitsmaterialien mit all den raffiniert ausgedachten Ordnungssystemen. Ordnung ist bekanntlich das halbe Leben – besonders für Freiberufler, die sich breit gefächert aufstellen. Während ich heute am Computer verschlagworte und Suchfunktionen für mich arbeiten lasse, galt es früher ein ausgeklügeltes Archivsystem zwischen zwei Aktendeckeln unterzubringen, Trennblätter zu beschriften, mit Schönschrift Karteireiter zu veredeln. Nicht suchen, sondern finden sollte man den Text, den man kürzlich kopiert hat, den Zeitungsausschnitt über den Ausstellungsverriss, die Tagungshinweise vom Berufsverband. Ich liebte gut sortierte Bürobedarfsgeschäfte für gehobene Ansprüche, feines Papier, ergonomisch geformte Stifte und ja, Colani-Kugelschreiber. Mein besonderes Faible galt handschmeichelnden, farbenfrohen Ordnern, bestens organisiert mithilfe von Registern und gefüllt mit dem Wissen der Zeit. Aber ach, wie geht man heute „richtig“ mit den auszurangierenden Artefakten der Ordnung um? Ausheften, scannen, schreddern und ins Altpapier? Oder vieles aussortieren und nur die Liebhaberstücke behalten? Die seufzende Betrachtung ist keineswegs nur nostalgisch motiviert. Die schreckliche Entscheidung betrifft immer „the point of no return“, wenn man also schon zu viel in ein analoges System investiert hat, um begeistert auf technische Neuerungen zu reagieren. Die Vorstellung alles umzubauen: vom Dia auf Folien, von Folien auf Beamerprojektion ist wenig erbaulich. Oder gar beide Systeme nebeneinander betreiben? Nur in einem Museum hat man so viel Platz und darüber hinaus gute Gründe verschiedene Zeitströmungen durch Epochentypisches zu repräsentieren.

Archivsystematik heißt ablegen, wo auch andere es finden können. Meine Weisheiten verdanke ich dem Museum der Arbeit, in dem ich als studentische Mitarbeiterin das Fotoarchiv betreute und später im Rahmen eines Ausstellungsprojekts über Erwerbslosigkeit ein Ausstellungsarchiv aufbaute.

Und wie verändern wir uns, wenn durch Computerarbeit sukzessive taktile Reize abnehmen? Farbliche Sensationen neutralisiert werden? Bewegungsimpulse wie – sich strecken um im obersten Regal einen Ordner greifen zu können – entfallen? Ist der monotone Bewegungsablauf vor dem Bildschirm wirklich reiner Fortschritt? Mein damaliger Chef, ein ganz wundervoller Archivar, der sich in den Altbeständen des Museums bestens auskannte, orientierte sich in der riesigen Sammlung mit den großen Planschränken natürlich neben der Schlagwortsystematik mit Nummernzuordnung immer auch örtlich. Die Augen halb geschlossen, die rechte Hand wie bei einem Wünschelrutengänger vorgestreckt, bewegte er sich in erinnernden Schritten an den Ablageplatz der Streikkarten des Hafenarbeiters, dessen Name ihm entfallen war. Aber er hatte es in einer der unteren Schubladen abgelegt. Zellerinnerung. In der Wahrnehmungspsychologie schon lange ausreichend untersucht. Wir, die Studies, haben damals alle so im Archiv „zu erinnern“ gelernt. Für die Rekonstruktion von Ablageorten, die Erinnerung von Gelesenem oder die Reflexion über Kunst braucht es Sinneseindrücke, bzw. sinnliche „Sensationen“, taktile Erfahrungen, farbliche Reize, eigene Bewegungsabläufe und Gerüche, die Erinnerungsspuren hinterlassen. Und ein bisschen Staub gehört auch dazu. Kulturwissenschaften sind Erinnerungswissenschaften, deren Qualitäten in der digitalen Welt ausbleichen. Es hat sich in der Geschichte zumindest des technischen Fortschritts gezeigt, dass keine Neuerung umkehrbar war. Was das für den Kulturbetrieb bedeuten wird, kann man sich bald nur in den blassesten Farben vorstellen.